한때 세계 최대 포털사이트로 이름을 날렸던 야후(Yahoo)의 경영상황이 악화되고 있다.

메리사 마이어 야후 최고경영자(CEO)가 실적 부진과 임원 무더기 퇴사로 위기에 처했다고 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시각) 보도했다.

보도에 따르면 최근 야후 유럽 책임자인 돈 에어리, 마케팅·미디어 책임자 캐시 새빗 등 임원 수십명이 회사를 떠났다. 새빗과 개발 책임자였던 재키 리시스는 마이어 CEO가 직접 영입한 인물이지만 각각 STX엔터테인먼트와 스퀘어로 이직했다. 마이어 CEO는 지난 8월 고위 임원들에게 최소 3년간 회사를 떠나지 않겠다는 서약을 하도록 요구했지만 대부분 받아들이지 않은 것으로 알려졌다.

지난 2012년 마이어 CEO 영입 이후 성장세를 되찾는 듯했지만 여전히 부진의 늪에서 벗어나지 못했기 때문이다. 마이어 CEO는 2012년 취임한 후 구글과 페이스북에 밀리는 포털과 광고 사업에 활기를 불어넣으려고 했지만 신통치 않았다는 지적이다.

야후 올 3분기 순이익은 7600만달러로 지난해 같은 기간 67억달러에 비해 크게 줄었다. 알리바바 지분 매각으로 벌어들인 63억달러가 포함된 점을 고려하면 주요 사업에서는 적자를 본 셈이다. 주당순이익(EPS)은 15센트로 시장 예상치 17센트를 밑돌았다.

실제로 야후 핵심 사업은 마이어 CEO 재임기간 동안 줄었다. 2012년 취임 당시 야후 총매출액은 검색 광고 수수료를 포함해 44억6700만달러였다. 이듬해 44억2500만달러로 1% 감소하기 시작해 지난해 0.5%, 올해 들어서는 무려 4% 하락했다.

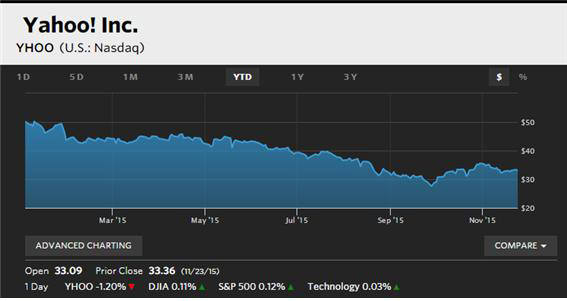

주가도 올 초 주당 50달러에서 24일(현지시각) 기준 32.96달러로 떨어졌다.

야후가 주요 사업에서 실패한 탓이다.

미국 내 검색엔진 비중이 지난해 11월 기준 10.4%로 하락했다. 1년 새 20% 가까이 줄었다. 마이크로소프트(MS) 빙(Bing)에도 밀려 3위다.

시장조사업체인 이마케터는 야후 올해 광고 수입을 33억7000만달러, 비중은 2%로 예상했다. 2012년 3.36%에서 40% 가까이 줄어들었다. 검색광고 비중도 2.1%로 2013년 2.9%에서 큰 폭으로 감소했다.

지난 3분기 모바일 광고 수입은 2억7100만달러로 올해 1.5% 성장할 것으로 예상되지만 경쟁업체에 비해 뒤처진다. 같은 기간 페이스북은 72% 성장한 33억5300만달러, 트위터는 62% 성장한 4억4100만달러를 기록할 것으로 이마케터는 전망했다. 마이어 CEO가 취임 당시 “내 목표는 산업계 성장속도보다 빨리 성장하는 것”이라고 밝힌 것과 대비된다.

새로운 성장동력 사업도 예상 외로 부진했다.

2013년 11억달러(약 1조 3000억원)를 주고 인수한 마이크로블로그 텀블러도 답보상태다. 인수 당시 마이어 CEO는 텀블러로 매월 방문자 수가 지난해 9월까지 10억명에 달할 것으로 예상했지만 컴스코어는 해당 기간 동안 미국 내 방문자 수 변화는 없었다고 밝혔다.

1억달러를 쏟아부은 비디오 스트리밍 서비스 야후 스크린도 첫선을 보인 지난해 2월부터 10월까지 사용자가 2500만명에 머물러 있다. 같은 기간 유튜브는 15% 증가한 8억6200만명, 페이스북은 50% 늘어난 5억8900만명을 기록했다.

지난 1월 추진한 알리바바 분사 계획도 순탄하지 않다. 분사 추진 과정에서 투자자인 스타보드밸류가 제동을 걸었기 때문이다. 스타보드밸류는 최근 야후에 알리바바 분사 추진을 중단하고 대신 핵심 사업 인수자를 찾으라고 요구했다. 분사 과정에서 불거질 수 있는 세금 문제를 감안했다.

야후는 보유하던 알리바바 그룹 지분 15.4%에 해당하는 주식 3억8400만주와 야후 스몰 비즈니스 사업부를 분사해 아바코 홀딩스(Aabaco Holdings)로 옮기는 작업 중이다.

실적 부진이 이어지자 마이어 CEO는 대규모로 사업을 재편키로 하고 매킨지와 컨설팅 계약을 체결하기도 했다.

월스트리트저널은 “마이어 CEO가 사업 방향 제시를 제대로 하지 못하는데다 투자자와 광고주 마음도 사로잡지 못한다는 지적이 나온다”고 언급했다.

유창선기자 yuda@etnews.com