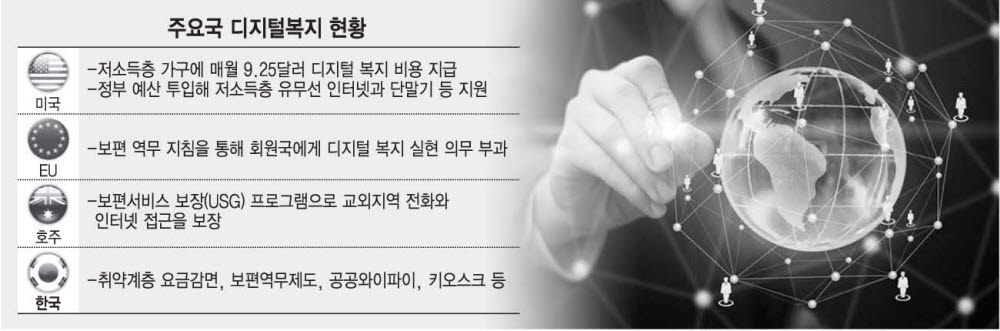

미국과 유럽연합(EU), 호주 등 주요 선진국이 '디지털 포용' 실현을 목표로 디지털 복지서비스와 예산을 확대하는 것으로 나타났다. 국내에서도 디지털 복지 예산 확대와 새로운 재원 필요성이 제기된다.

주요국은 코로나19 이후 요금지원, 바우처 지급, 무상기기 보급 등 다양한 방식 디지털 복지 정책을 추진하고 있다.

미국은 보편서비스기금(USF)을 통해 저소득층 가구에 매월 9.25달러를 지원한다. USF는 통신사가 요금에서 분담하는 기금이다.

미국은 코로나19 대유행이 심각했던 2021년 직접 예산을 투입하는 '긴급 브로드밴드 구호(EBB)' 프로그램을 가동했다. 32억달러(약 4조원) 정부예산으로 저소득층 유무선 인터넷 요금과 기기 구입비를 일회성으로 지원했다. 이후 2022년부터 정부예산 142억달러를 투입하도록 정례화했다.

미국은 USF 기금 확대도 추진한다. 하원에서 구글·넷플릭스 등 대형 부가통신사업자에게 USF를 부과하는 내용의 '브로드밴드에 대한 빅테크 책임법', 상원에서 '인터넷 공정(FAIR) 기여법'이 발의돼 논의 중이다.

EU는 회원국에 준수 의무가 부과되는 '보편 역무 지침'을 통해 장애인·저소득층에 전화·인터넷 등을 지원한다.

호주는 '보편서비스 보장(USG)' 프로그램으로 교외지역 전화와 인터넷 접근을 보장한다. 호주는 1위 통신사인 텔스트라에 보편서비스 지원 의무를 부과하고, 보조금을 지급하는 방식이다. 일본은 통신사가 자체적으로 취약계층에 대해 요금을 감면하고 있다.

한국은 통신사가 연간 약 1조2000억원가량 취약계층 요금감면을 지원하고 있다. 교외 지역 등에 대해서는 초고속인터넷, 유선전화, 공중전화 보편서비스를 통해 통신사가 의무적으로 인프라를 제공하도록 한다. 공공와이파이, 키오스크 등도 디지털 복지에 포함할 수 있다.

글로벌 시장에서 디지털 복지 개념은 콘텐츠와 헬스케어, 공공서비스 등 생존을 위한 필수재 개념으로 확대되고 있다. 디지털 복지 분야와 동시에 재원을 다변화해야 할 필요성이 제기된다.

곽정호 호서대 교수는 “디지털 기본권은 음성통화 보장과 초고속인터넷 접근성을 넘어 소외계층 원격교육, 원격진료, 정보기기 제공 등으로 확산될 필요가 있다”며 “다양한 ICT 생태계 참여자 재원 분담도 필수”라고 말했다.

박지성기자 jisung@etnews.com