영상 콘텐츠 중간에 나오는 광고가 부정적 감정을 유발하고 이로 인해 기억에 오래 남는 것으로 나타났다.

김성필 UNIST 바이오메디컬공학과 교수팀은 소비자가 동영상 광고를 시청할 때 정보를 기억하고 정서적으로 반응하는 과정을 뇌파(EEG) 분석해 이 같은 결과를 도출했다고 16일 밝혔다.

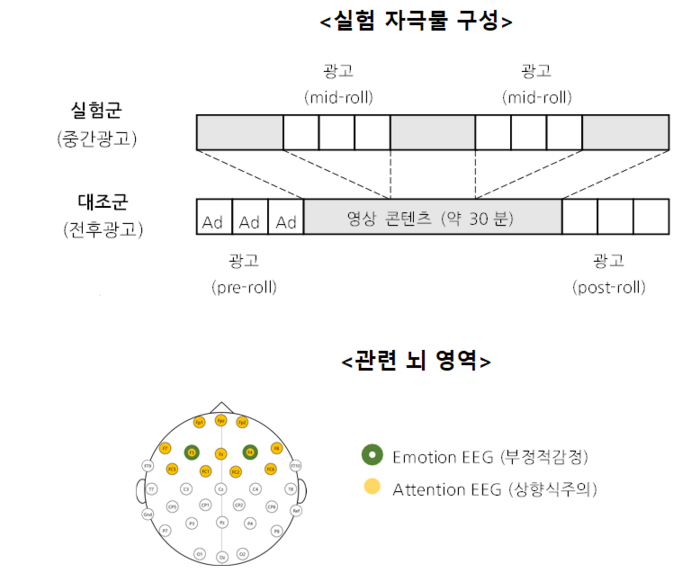

김 교수팀은 중간 광고를 삽입한 영상 콘텐츠 시청 그룹(실험군)과 영상 콘텐츠 전후로 광고를 시청하는 그룹(대조군)을 비교했다.

그 결과, 대조군은 시청 흐름이 끊기지 않아 '상향식 주의(bottom-up attention)'에 의해 기억이 형성됐다. 상향식 주의는 관심 있는 모델이나 상품이 나오면 자연스럽게 기억에 남는 현상이다.

실험군 또한 상향식 주의에 의해 기억이 형성됐으나 짜증 같은 '부정적 감정'이 기억 형성 촉매로 작용해 기억하는 광고 개수가 대조군보다 많았다.

반면 시청자가 느낀 부정적 감정이 광고에 대한 부정적 이미지로 이어지지는 않았다. 영상 콘텐츠 흥미도 측정에서 실험군과 대조군 모두 재미있었다며 통계적 차이가 없었다.

김성필 교수는 “시청 흐름을 끊는 중간 광고가 부정적 감정을 야기하지만, 광고 본질에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인했다”며 “오히려 부정적 감정과 함께 기억되는 중간 광고가 영상 전후로 송출되는 광고보다 더 뇌리에 박혀 효과가 높다”고 설명했다.

이번 연구결과는 기업의 광고 효과와 수익 증대 전략 수립에 유용할 것으로 전망된다. 시청자에게 불쾌감을 줄 수 있는 광고 타이밍을 회피하거나 무분별한 중간 광고 사용에 대한 규제 정책 근거로도 활용 가능하다.

특히 유튜브, 넷플릭스 같은 스트리밍 비디오 콘텐츠 사업자는 전후 또는 중간광고의 순서, 위치에 따른 광고비 책정을 보다 과학적으로 할 수 있다.

울산=임동식기자 dslim@etnews.com