한국 벤처의 역사는 경제의 부침과 맞물려 롤러코스터를 탔다. 1980년대 초반부터 벤처 1세대라고 불리는 초기 벤처들이 하나 둘 나타나기 시작한 뒤 세계 IT 시장의 호황과 정부의 적극적인 벤처 육성책에 힘입어 1990년대 말부터 2000년 초까지 초절정기를 맞았다.

우리나라의 벤처 황금기는 전 세계적인 닷컴 버블 붕괴로 일순간에 내리막길을 걷는다.

문제는 그 이후다. 실패를 용인하지 않는 우리 사회의 뿌리깊은 인식이 제2, 제3의 벤처 신화 창조를 가로막았다. 우리나라 벤처의 역사 속에는 배울 점보다는 반면교사로 삼아야 할 교훈이 더 많았다고 전문가들은 지적한다.

◇태동기부터 동면기까지=1980년대 `벤처의 모태`는 당시 큐닉스컴퓨터를 설립한 이범천 회장으로 거슬러올라간다. 1981년 한국과학기술원(KAIST) 교수직을 포기하고 큐닉스컴퓨터를 설립한 뒤 이 회장은 한글워드프로세서를 개발, 1년만에 흑자를 낸다. 1996년까지 매출 1300억원대의 중견기업으로 키웠다.

이민화 기업호민관은 1985년 의료기기 벤처업체인 `메디슨`을 설립했다. DJ 정부때 초대 벤처기업협회장을 맡아 벤처지원 정책의 골격을 수립한 이민화 호민관은 메디슨을 매출 2000억원이 넘는 글로벌 기업으로 성장시킨 `벤처업계 대부`였다.

벤처 1세대의 대표적 인물로 조현정 비트컴퓨터 대표, 김익래 다우기술 대표 등도 빼놓을 수 없다. 1980년대 초부터 1990년대 후반기까지는 이들 벤처 1세대들이 내실있는 벤처를 하나둘 양산하며 긴 벤처 태동기를 이끌었다.

1998년 하반기부터 2000년 초까지 한국 벤처는 절정의 황금기를 맞았다.

외환위기 극복이라는 무거운 책임을 이어받은 국민의 정부는 경제회복을 위한 핵심 수단으로 벤처육성에 그야말로 사활을 걸었다. IMF 외환위기가 일부 대기업들의 시장 독점에 따른 폐해라는 지적이 제기된 가운데 정부는 대기업 육성책을 포기하는 대신 벤처와 중소기업 육성으로 눈을 돌렸다. 코스닥 시장 활성화 정책 등에 힘입어 1998년 말부터 벤처 바람이 불기 시작했다.

때마침 전 세계적으로 IT · 인터넷 산업이 활황기를 맞으면서 벤처 전성시대가 도래했다. 돈과 우수인재들이 벤처로 몰리고 코스닥 시장에는 수백억원대 벤처 갑부가 연일 화제로 등장했다.

IT 기업은 물론이고 젊은이들 사이에서 성공한 벤처사업가는 그야말로 `꿈`이었다.

이른바 `묻지 마 투자`가 활발했던 것도 이 때다.

그러던 것이 IT 거품이 꺼지면서 2000년 상반기 이후 코스닥은 가파른 내리막길로 접어들었다.

IT 거품이 꺼진 뒤 각종 벤처 관련 주식, 금융 비리가 줄줄이 곪아터졌다. 이후 국내 벤처는 긴 동면기에 접어들었다고 해도 과언이 아니다.

◇한국 벤처 역사에 담긴 교훈=닷컴 버블 붕괴라는 결정적 요인이 작용하기도 했지만 우리나라에서 벤처들이 2000년 후반 이후 기를 펴지 못한 것에 대해 많은 전문가들은 `실패를 용납하지 않는 문화` 때문이라고 꼽는다.

각종 벤처 `게이트`가 난무한 뒤 한동안 우리나라에서는 `벤처`하면 `정당하지 못한 방법으로 떼돈을 번 기업 이미지`를 떠올릴 정도로 부정적 이미지가 각인됐다.

미국도 1990년대 후반과 2000년대 초 수많은 벤처기업의 탄생과 몰락을 지켜봤다. 그러나 결과만을 중요시해 `벤처는 안된다`는 결론을 일찌감치 내리지는 않았다.

비슷한 아픔을 경험한 실리콘밸리의 경우 벤처 창업 후 중견기업으로 도약에 성공하기까지 벤처 기업인들은 평균 2.8회 창업을 한다. 통상 두 번 이상은 벤처에 실패한 뒤 성공한다는 것이다. 한국과 비교할 수 없을 정도로 벤처 인프라가 발달한 실리콘밸리에서조차 창업 2년 뒤 성공했다고 평가받는 벤처의 비율은 5% 미만이다.

우리나라와 다른 점은 이같은 상황에도 불구하고 실리콘밸리에서는 여전히 창업 지원이 매우 활발하다. 투자시장이 활성화돼 있기 때문에 실패해도 신용불량자로 전락하는 일은 드물다.

우리나라에서는 벤처에 대해 색안경을 쓰고 보는 시선이 돈줄을 아예 틀어막았다. 벤처의 실패 사례만이 너무 크게 부각됐다. 아무리 사업 아이디어가 좋더라도 일단 벤처하면 선뜻 투자하기를 꺼리는 분위기가 오래 지속됐다. 이렇다보니 젊은이들도 한동안 벤처 창업에 섣불리 도전하지 못했다.

초대 벤처기업협회장인 이민화 기업호민관은 “벤처에 도전했다가 신용불량자가 양산되는 것을 보고 젊은이들이 창업에 나서지 않았다”며 “이는 과거 벤처에 대한 학습효과”라고 말했다.

◇제2의 벤처 붐, 성공의 역사로 남기려면=2000년 초 닷컴 버블이 붕괴되고 신속하게 벤처들이 역사의 뒤안길로 사라진뒤 10여년, 또다시 제2의 벤처 붐에 대한 기대감이 어느 때보다 높아졌다.

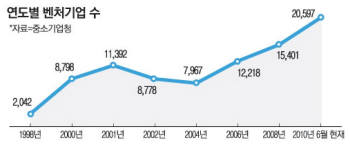

최근 벤처기업협회와 기술보증기금에 따르면 8월 17일 현재 벤처기업 수가 2만2001개를 기록했다. 특히 지난 6월에는 관련 통계를 내기 시작한 1998년 이후 월별 최고치인 1112개의 기업이 새로 생겨나는 등 벤처기업 증가 속도가 가파르다.

이는 현 정부 들어 기업 친화정책과 벤처 육성책이 다시 쏟아져나오면서 기업들이 다시 용기를 내기 시작했다는 분석이다. 과거 쓰라린 실패의 경험 속에 시장을 떠났던 초창기 벤처들의 재기 움직임도 곳곳에서 감지됐다.

그러나 양적인 성장을 지켜보는 이들의 한결같은 지적은 “내실을 기해야 한다”는 것이다.

벤처 활황기에 대다수 기업들이 달라진 경영 환경에 적절히 대응하지 못하고 준비가 부족한 이들 기업에 필요 이상의 돈이 과잉 공급됐던 과거의 전례를 되풀이해서는 안된다는 지적이다.

벤처를 통해 양산된 유능한 기업가들이 친정 기업의 발전보다는 또다른 신생 벤처를 차리는 상황도 적지 않았다.

전문가들은 우리 벤처의 역사에서 2010년을 기억할 한 해로 남기기 위해서는 과거 역사에서 저질렀던 잘못된 관행들만이라도 되풀이하지 말 것을 조언한다.

대표적으로 벤처 경영인들의 전문 경영 능력과 자질을 키우고 건전한 M&A를 유도하는가 하면 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 경쟁력 함양 등이 그것이다.

최근 벤처 1세대 선배들이 후배들에게 노하우를 전수하려는 움직임도 활발하다. 이들의 네트워크를 200% 활용하는 것도 빼놓을 수 없는 전략이다.

김유경기자 yukyung@etnews.co.kr