이동통신 업계가 서상기 국회 정보위원장(새누리당 의원)이 발의한 `수사기관 휴대폰 감청 지원법`이 발효되면 기업 신뢰도가 추락할 것이라며 우려하고 있다. 하지만 정치권의 움직임에 대놓고 반대하기 힘들어 속앓이만 하고 있다.

7일 통신업계에 따르면 감청 지원법에 대해 공식적인 견해를 내놓은 통신사는 한 곳도 없다. 하지만 회사 내부에서는 비공식적으로 `받아들이기 어렵다`는 기류가 강하다.

한 이통사 관계자는 “여야 간 정쟁으로 번진 내용이라 기업이 방침을 밝히기 어렵다”면서도 “요즘 시대에 국가 기관의 공식적 감청이 말이 되느냐”고 토로했다. 또 다른 이통사 관계자도 “만일 법이 통과되면 가입자의 통화 내역 유출 우려에 따른 민원이 잇따를 수 있다”고 말했다.

이통사의 우려는 `감청의 상용화`다. 2세대(G) 통신인 코드분할다중접속(CDMA) 방식이 주로 쓰이던 시절 통신사들은 휴대폰도 기술적으로 도·감청이 가능하다고 알려지자 잇따라 도청 방지 시스템을 도입하겠다고 밝힌 바 있다. 일부 통신사는 앞선 시스템 도입을 마케팅으로 활용하기까지 했다. 그만큼 이동통신 소비자의 감청에 거부감이 크기 때문이다.

휴대폰은 그동안 유선통신이나 이메일 등 인터넷 통신과는 달리 국가기관의 감청으로부터 자유로웠다. 2005년 대선자금 불법지원 공모가 드러난 일명 `X파일` 사건으로 국정원이 자체적으로 운영하던 휴대폰 감청 장비를 폐기했기 때문이다.

이후 감청 장비는 지하경제의 부류처럼 치부됐다. 통신업계 한 관계자는 “휴대폰 통신의 중요한 장점 중 하나가 보안”이라며 “회선만 빼돌리면 감청이 가능한 유선과는 달리 통화 내역을 도청하려면 기술적으로 상당히 어려워 `중요한 통화는 휴대폰으로 해라`는 말이 일상에서 쓰이고 있을 정도”라고 설명했다.

그런데, 서 의원의 감청 지원법은 오히려 이통사가 의무적으로 감청 장비를 갖추도록 하고 있다. 통화내역 비밀 보장이라는 이동통신 서비스의 장점이 유명무실해지는 셈이다. 이통사 고위 관계자는 “아무리 영장주의 등을 엄격하게 적용한다고 해도, 감청 장비가 이통사 내에 있는 것만으로도 사용이 위축될 수 있다”며 “언제든 감청이 될 수 있다는 우려가 공고한 서비스의 신뢰도를 저해할 수 있다”고 우려했다.

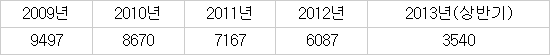

국가기관의 통신 감청이 늘어나는 추세도 이통사로서는 곤혹스럽다. 미래창조과학부가 반기마다 발표하는 `수사기관 통신자료 제공 현황` 자료에 따르면 감청에 해당하는 `통신제한조치` 건수는 2000년 3542건에서 2009년 9497건으로 늘어났다. 이후 점차 줄어들어 2012년에는 6087건, 지난해 상반기에는 3540건이 진행됐다.

하지만 이는 감청 수요가 줄어든 것이 아니라 2009년 이후 `범죄 혐의`의 내용이 감청이 불가능한 휴대폰 통화에 집중되고 있기 때문이라는 분석이다. 업계 관계자는 “감청이 가능한 유선으로 국가보안법 위반과 같은 비밀 통화가 줄고 있기 때문”이라며 “감청 지원법이 통과되면 다시 급증할 가능성이 분명히 있다”고 내다봤다.

반면에 이미 스마트폰 도·감청이 악성 코드 등을 통해 범죄 세력에 의해 빈번하게 발생하고 있는데 공권력의 감청만 막아놓는 것은 모순이라는 지적도 있다. 임종인 고려대 정보보호대학원장은 “이미 휴대폰도 기술적으로는 도청에 뚫려 있다고 봐야 한다”면서 “판사 실명을 공개하는 등 엄격한 기준으로 영장을 발부하는 원칙을 세우고 수사기관의 합법적 감청을 지원해야 한다는 의견도 여전하다”고 말했다.

*수사기관 통신감청 현황(전화번호 기준·단위 건)

※자료=미래부·방통위

황태호기자 thhwang@etnews.com