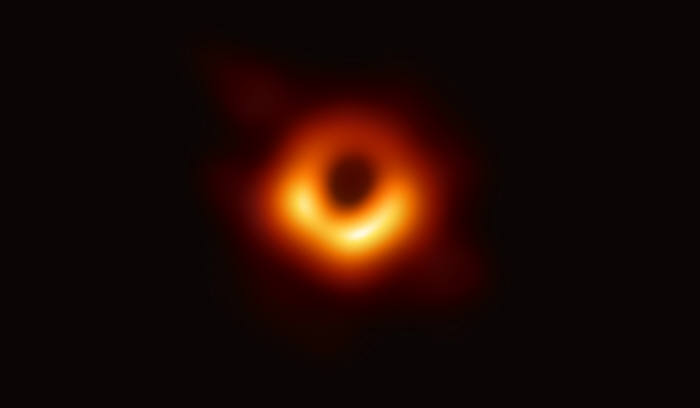

인류사 최초로 블랙홀 관측 이미지가 공개됐다. 글로벌 프로젝트인 '사건지평선망원경'(EHT·Event Horizon Telescope) 연구단이 2017년 관측한 데이터를 해석, 보정해 내놓은 결과물이다. 우주 비밀을 풀 수 있는 열쇠로 일컫는 블랙홀을 이제 눈으로 볼 수 있게 됐다는 사실에 세계가 흥분했다. 과학계는 이번 결과가 지난 100여년간 이어진 블랙홀 연구 중대 변곡점이 될 것으로 봤다. 지금까지 갖춰진 이론적 토대를 기반으로 더 큰 결과물을 낳을 수 있다는 기대감이 반영됐다.

블랙홀이 과학계로 들어온 것은 비교적 최근이다. 시발점은 알버트 아인슈타인이다. 그는 1915년 일반상대성이론을 통해 중력에 의한 시공간 왜곡을 주장했다. 아이작 뉴튼이 '만유인력의 법칙'을 통해 중력을 물체 간 작용하는 힘으로 설명했다면 아인슈타인은 중력이 힘이 아니라 시공간에 질량체가 만드는 굴곡이라고 주장했다. 마치 침대위에 볼링공 같은 무거운 물체를 놓았을 때 움푹 파인 공간이 생기는 것처럼 시공간에 굴곡이 생길 수 있다고 본 것이다.

독일 천문학자 칼 슈바르츠실트는 같은 해, 아인슈타인 방정식을 이용, 그 유명한 '슈바르츠실트 반지름'(Schwarzchild radius)을 제안했다. 슈바르츠실트 반지름은 블랙홀이 되기 위한 어떤 물체 반지름 한계점이다. 별 사멸 과정에서 질량이 증가하면서 부피가 작아지면 이를 막는 힘도 발생한다. 그러나 질량이 한계점을 넘어 강한 더 강한 중력을 갖게 되고 부피가 줄다가 그 크기가 슈바르츠실트 반지름보다 작아지면 블랙홀이 된다. 슈바르츠실트 반지름은 블랙홀 중심에서 빛이 빠져 나가지 못하는 사건 지평선까지 거리기도 하다.

1931년에는 인도계 미국 물리학자 찬드라세카르도 블랙홀 연구에 있어 이정표를 세웠다. 그의 스승인 아서 에딩턴은 별의 사멸 마지막 과정을 백색왜성이라고 주장했다. 찬드라세카르는 사멸과정에서 별이 붕괴하면서 질량이 커지고 부피가 작아지다 보면 백색왜성으로 존재하는데 한계가 있다고 확신했다. 그 크기 마지노선을 '찬드라세카르 한계'라고 정의했다.

찬드라세카르 한계질량인 태양질량의 1.4배 이하 별은 백색왜성으로 조용히 식어가며 최후를 맞지만 그 이상 질량을 갖는 별은 중성자별이나 블랙홀이 된다고 가정했다. 별이 붕괴하는 과정에서 일정 질량 이상을 넘어서면 밀도가 무한대가 된다는 그의 주장은 당시엔 받아들여지지 않았다. 당장 에딩턴이 가장 반대하면서 그의 이론은 사장되는가 싶었다. 그러나 이후 세계 최초 원자폭탄을 개발한 로버트 오펜하이머가 다시 태양 질량 3배 이상 질량을 지닌 천체가 붕괴하면 밀도가 무한대가 될 수 있다고 주장했다. 1967년 중성자별 존재가 드러나 찬드라세카르 이론도 빛을 보게 된다.

이후 스티븐 호킹 등 여러 스타 과학자가 관련 이론을 발전시키고 블랙홀 가능성이 높은 천체가 발견되면서 블랙홀은 대중 관심 영역에 완전히 자리잡았다. 1966년 호킹과 이론물리학자 로저 펜로즈는 물리학 법칙을 적용할 수 없는 블랙홀과 같은 특이점이 태초 우주에 있었다고 제안했다.

1967년 미국 물리학자 존 휠러는 블랙홀이란 명칭을 공식 사용했다. 이전까지 블랙홀을 개념적으로 설명했지만 공식 명칭으로 불리진 않았다. 휠러가 이 명칭을 쓴 뒤로 블랙홀은 공상과학(SF) 소설, 영화 단골 소재로 쓰이면서 완전히 대중 영역으로 들어왔다.

최호 정책기자 snoop@etnews.com